日本ソムリエ協会が主催するソムリエおよびワインエキスパート試験の一次試験では、膨大な知識量が問われます。主要産地、気候、品種、ワイン法、歴史……これらをすべて記憶しなければならないと考えると、頭がくらくらしてしまうという方も多いのではないでしょうか。

しかし、すべてを「丸暗記」で乗り切ろうとするのは、実のところ非効率です。脳には“得意な覚え方”と“苦手な覚え方”があります。もし合格を狙うのであれば、記憶のしくみに寄り添った学習法を取り入れたいところです。

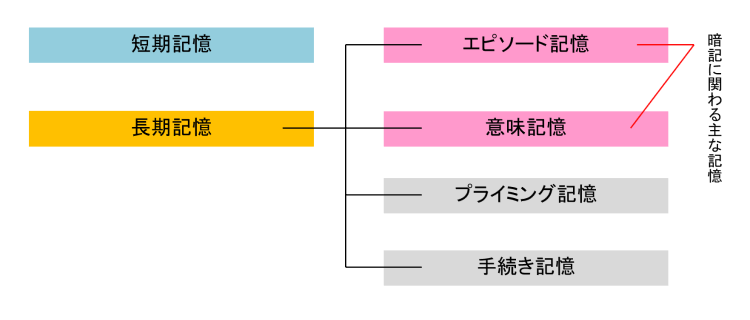

今回は、「意味記憶」と「エピソード記憶」という2つの記憶タイプをもとに、地図やストーリーを使った学び方をご紹介します。「自分には記憶力がない」なんて悲観している方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

【目次】

1. 寿限無寿限無が覚えられるのは10歳がピーク

2. 大人に強い「エピソード記憶」で覚える

3. 地図で覚えれば、空間的理解が強まる

4. ストーリーで覚える:産地に命を吹き込む

5. 学習ルーティンに取り入れるには

6. アカデミーデュヴァンで「記憶の質」を変える

7. おわりに:知識は“旅”である

1. 寿限無寿限無が覚えられるのは10歳がピーク

「メドックの格付け61シャトーをすべて言えるように」「イタリアのDOCGを78個すべて暗記」――受験生にとって、もはや“洗礼”とも言える暗記項目です。こうした問題に出会うと、多くの方が「とにかく丸ごと覚えよう!」と挑みますが、それがいわゆる「意味記憶」です。

意味記憶とは、言葉や知識を単体で覚える記憶のこと。掛け算九九や「寿限無寿限無…」のような長文暗記もその代表例です。ですが、脳科学的に見るとこのタイプの記憶は、なんと10歳ごろがピーク。つまり、大人の脳にとっては“昔ほど簡単じゃない”のが正直なところなのです。

無理に意味記憶に頼りすぎると、「昨日は覚えていたのに、今日になると消えている……」という悲しい現象が起きがちです。特に情報が膨大なソムリエ試験では、この方法だけで突破するのはかなりハードモードです。

2. 大人に強い「エピソード記憶」で覚える

では、今の私たちに合った記憶法はあるのでしょうか? 安心してください、あります。それが「エピソード記憶」です。これは、感情や出来事、背景とともに記憶する方法です。

たとえば、旅行先で訪れたワイン産地のことを思い出すとき、風景や空気のにおい、地元の方との会話まで鮮明に浮かんでくる――そんな経験はありませんか? それがエピソード記憶です。脳は、感情が動いた情報ほど、しっかりと“保管”してくれるのです。

この記憶タイプは、年齢とともにむしろ強くなっていくと言われています。つまり、「覚えるのが苦手になった」と感じている大人世代には、むしろチャンスがあるということです。過去の自分より、今の自分のほうが、実は覚え上手かもしれません。

長期記憶の種類にも4つある。なかでも大切なのが「意味記憶」「エピソード記憶」

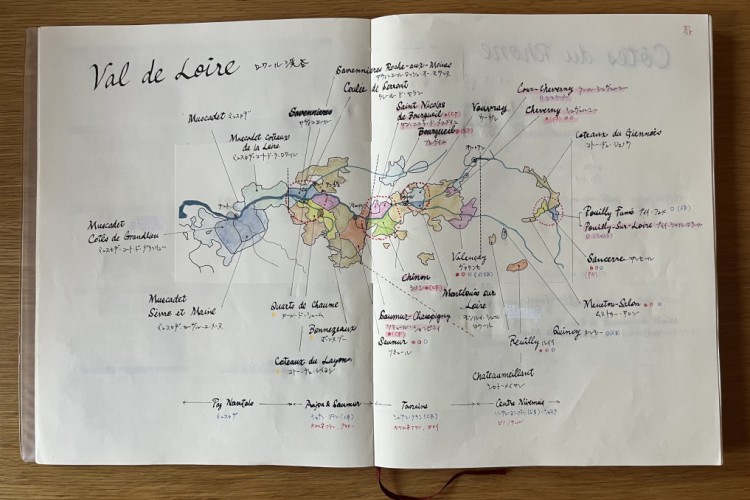

3. 地図で覚えれば、空間的理解が強まる

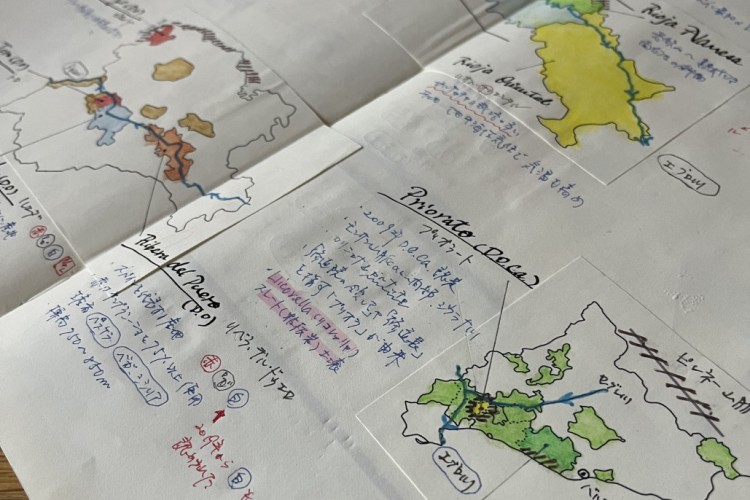

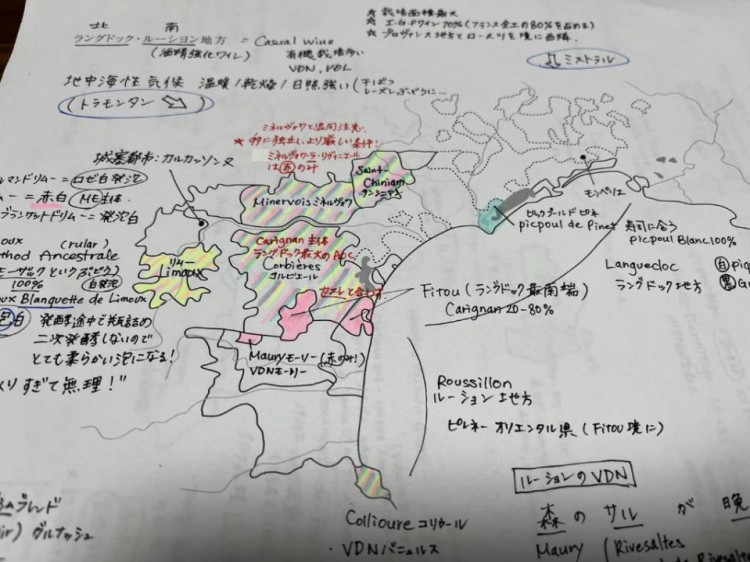

(写真提供:池田正明さん)

ワインの学習で非常に効果的なアイテムが「地図」です。フランスのロワール地方にあるAOCも地図を使って空間的に理解することで、産地のイメージが頭に残りやすくなります。

さらにおすすめなのが、「自分専用の書き込み地図」を作ること。教本の地図に、主要品種や特徴的なAOC、歴史的なキーワードなどを書き込んでいくと、視覚と意味が同時に脳にインプットされます。

たとえば、「ロワールのソミュールという街付近は“トフゥァ”という石灰岩土壌、実はお城もその石灰をくり抜いて建築した」、そして「カベルネ・フランは石灰土と相性が良くこの街近辺はAOCが多い」など、地理的な位置と情報が結びつくと、ちょっとした“旅の記憶”のように忘れにくくなります。

観光情報や風の名前、ゴロも1枚にまとめている(写真提供:Reikoさん )

4. ストーリーで覚える:産地に命を吹き込む

記憶に残る知識とは、意味があり、背景がある知識です。「ブルゴーニュには〇〇というグラン・クリュがある」とだけ覚えるよりも、「中世の修道士が環境を見極めて格付けを行った結果として生まれたグラン・クリュ」という背景を知ることで、その名前に深みが出てきます。

歴史、文化、人物など、ストーリーがあると脳が自然と「これは大事だ」と判断してくれます。これはもう、記憶に残らないほうが不思議です。ちなみに、こうしたストーリーは会話のネタにもぴったり。ワイン会でさらっと披露できれば、「ただ者ではないな」と一目置かれるかもしれません。

5. 学習ルーティンに取り入れるには

それでは、こうした記憶法をどのように日々の学習に組み込めばよいのでしょうか。以下のようなルーティンをおすすめします。

- 朝:自作の地図と教本を照らし合わせて、1地域を空間的にインプット

- 昼:通勤中などに、その産地の歴史や文化に関する音声や読み物に触れる

- 夜:地図を見ながら、覚えた内容とストーリーと照らし合わせる

- 週末:地図と自分のメモをもとに、「どれだけ語れるか」を自己テスト

このように、「意味」「背景」「つながり」を意識することで、試験本番でも知識を“取り出しやすく”なります。いざという時に、「出てこない…!」となる確率がぐんと下がるのです。

6. アカデミーデュヴァンで「記憶の質」を変える

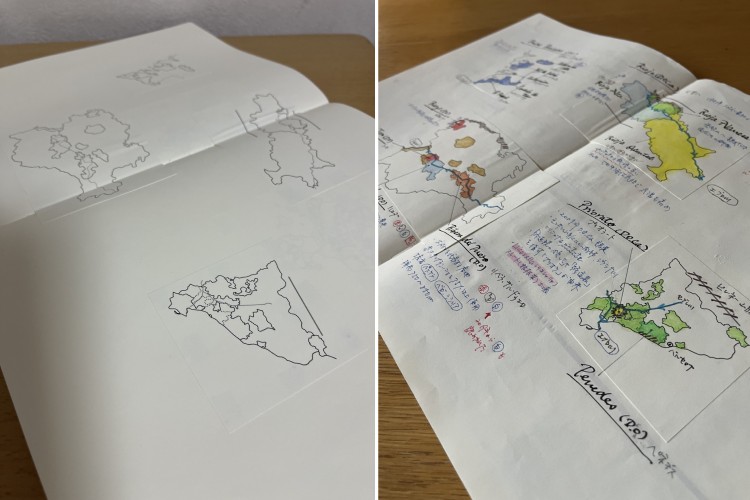

アカデミーデュヴァンの学習サイト「オンラインアカデミー」では、白がダウンロードできるようになっており、自作地の地図づくりが簡単にできるようになっています。また講講師陣による実体験ベースの話や、産地の裏話なども多く、記憶の“ネタ”になるような情報が満載です。さらに「オンラインアカデミー」では、講義を何度でも繰り返し視聴できるので、気がつけばストーリーが身についているという魔法のような展開も期待できます。

「オンラインアカデミー」からダウンロードした白地図をノートに張り付けて、自作地図を作成(写真提供:池田正明さん)

7. おわりに:知識は“旅”である

試験勉強と聞くと、つい堅苦しいイメージを抱きがちですが、ソムリエやワインエキスパートを目指す皆さんにとって、それは“知識の旅”でもあります。ただ単語を並べるような暗記ではなく、地図を眺めながら国や地域をめぐり、ストーリーを追いかけて人々の営みに触れていく。そんな旅のような学び方が、あなたの記憶にしっかりと根を下ろします。

知識を「試験のため」だけでなく、「人生の楽しみ」として育てていくために。今日から、覚え方をほんの少し変えてみてはいかがでしょうか。