蔵の仕込み場では、稲妻のような閃きと、驚異的な慧眼を誇ったアンリ・ジャイエ。対照的にこのヴィニュロン(栽培醸造家)は、ブドウ畑においては徹頭徹尾、「時代遅れの愚か者」であった。1990年代に行なわれたジャッキー・リゴーによるロング・インタヴューの中で、ジャイエは次のように語ってみせている。

「品質の追求は、ブドウ樹に敬意を持って接するのと常に結びついてきた。それはなにも、20世紀になってわかった話ではない。品質、低収量、有機的アプローチ、農薬散布の極小化、などなど。今日こうした事柄に強い関心が持たれているのは、ブルゴーニュの造り手がこれまで、儲けばかりを気にしてきたからに他ならない。皆、土が駄目になっているのに気づかなかったのだ。……過去20年、いやこの10年の間でさえ、おかしいのは自分なのかと疑りつづけてきた。だが嬉しいことに、今では若い造り手たちが、ワインを試飲しに来てくれる。私の話に耳を傾け、連中の蔵に招いてくれもする。私は砂漠で説法していたのではなかったのだ」。

2024年のいま、ジャイエが黙々と続けたブドウ畑の営みは、ブルゴーニュの「当たり前」になった。

5回シリーズでお送りする本記事、パート2にあたる今回は、アンリ・ジャイエのブドウ栽培について、それが当時いかに群れから離れていたかを眺めながら、その特徴を詳述していく。

【vol.2 目次】

3. アンリ・ジャイエのブドウ栽培

● 「当たり前」ではなかった真っ直ぐなアプローチ

● 「三種の神器」がもたらした呪詛

● 化学肥料が酸を削った

● 除草剤が土壌微生物を殺した

● 殺虫剤が耐性を出現させた

● アンリ・ジャイエと防カビ剤

● 上昇してきたブルゴーニュの収量

● ファレルニアン症候群

● アンリ・ジャイエの収量制限

● 収穫用小箱と選果台:ふたつのシンプルなソリューション

アンリ・ジャイエとは? ~世界で一番高価なワインを造った偶像破壊者

3. アンリ・ジャイエのブドウ栽培

「当たり前」ではなかった真っ直ぐなアプローチ

アンリ・ジャイエの本分は醸造家、というのは多くの識者や周辺の人物が指摘するところである。確かに、vol.1で触れた兄弟間の役割分担においても、畑の管理は兄リシュアンの主な仕事であり、1988年の最初の引退以降も、畑仕事のほうはさっさと甥のエマニュエル・ルジェに譲ってしまっている。にもかかわらず、アンリ・ジャイエの手によるワインのずば抜けた高品質は、畑に帰せられる部分が大きい。彼自身、優れたブドウを育てるのがいかに重要かを、くどいほど繰り返していた。腕利きの醸造家としての自負がそうさせるのか、ジャイエには造り手がワインに刻む「署名」を重視する性向が見られるが、その署名が畑の個性をゆがめてはならないと本人は述べる。優れたテロワールが、優れたブドウを生むようにしてやる―ブドウ栽培に関するジャイエの哲学は、言ってみればこれだけである。

畑での作業に、別段変わったところはない。21世紀に入ったころには、当地の優良生産者たちのあいだで、ほぼスタンダードになっていたような方法だ。極力自然に、有機栽培に近い形でブドウを育てましょうというものである(ジャイエが活躍した時代には、まだ有機栽培やビオディナミの認証を得ているワイン生産者は、ブルゴーニュにほとんどいなかった)。除草剤を使わず、畝の間を耕してやる。窒素やカリウムなどを多量に含む化学肥料を使わない。収量を低く保つ。適切な収穫タイミングを見極める。以上、なのだ。ただ、ジャイエが脚光を浴び始めた1980年代初頭においては、これらは少しも当たり前ではなかった。

アンリ・ジャイエの自宅に掲げられた表札。「ワイン用ブドウ栽培者(Viticulteur)」と名乗っているのが興味深い。

「三種の神器」がもたらした呪詛

1960年代から70年代にかけての時代は、ブルゴーニュの農作業が大幅に近代化された時代である。トラクターなどの農耕機械の導入と、いわゆる「三種の神器」、すなわち化学肥料、除草剤、殺虫剤がその主役であった。少々本題からそれるが、こうした「近代兵器」の弊害、ブルゴーニュワインに与えた甚大なダメージについて整理しておこう。なお、化学肥料、化学合成農薬のたぐいも、製造業者たちの努力のもと、過去50年以上にわたって日進月歩を続けてきている。だから、以下に述べる弊害が、現在の化学肥料や化学合成農薬に、そのまま当てはまるわけではない点には留意されたい。とはいえ、第二次大戦後から1970年代ぐらいまでに開発され、ブルゴーニュ地方でも広く普及した「初期バージョン」に、これから述べる問題があったのは間違いのないところだ。

化学肥料が酸を削った

まず、化学肥料がブドウの品質を著しく落した。過度の栄養分はブドウにとって有害だからだ。窒素やカリウムは樹勢を不必要に強め、無意味に枝葉を増やし、房の数と果粒のサイズを増大させる。サイズが大きくなれば、当然ブドウの風味は希釈するし、何よりも化学肥料に含まれる多量のカリウムが、ブドウの酸度を危険なまでに低下させた。カリウムはブドウ樹の3%を構成する必要不可欠な栄養素だが、多量の投与は果汁の酸度を下げてしまう。酸度の低下は寿命の低下だけでなく、微生物汚染のリスクを格段に高める。タンニン量が比較的少ないブルゴーニュでは、酸味がワインの寿命を支えている部分が大きく、酸が落ちるのは深刻な厄介事なのだ。そうした結果、ブルゴーニュでは補糖に加え、補酸までもが恒常化してしまった。化学肥料の被害はそれだけではない。その養分のすべてが、散布される表土付近に留まるがために、ブドウの根が垂直方向に伸びず、浅くなった。浅い根しか持たないブドウは、カビ、干ばつ、雨、冷害のいずれにも弱い。諸説あって科学的な裏付けはないものの、根が浅いと、テロワールの表現が弱まると考えるヴィニュロンは多い。

除草剤が土壌微生物を殺した

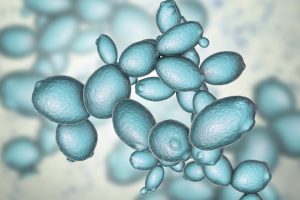

除草剤の弊害、これもまた大きい。この薬剤で生命を絶たれるのは、雑草の類だけではないからだ。土壌中の微生物の一切合切が、除草剤を過度に散布したために、死滅してしまった。「ブルゴーニュのとある特級畑の微生物の数を調べたところ、サハラ砂漠よりも少なかった」という、土壌微生物学者クロード・ブルギニオンが、1980年代末に発した言葉はあまりに有名である。ブルギニオンは、従来から研究されてきた土壌の化学的・物理的組成に加え、微生物的組成の重要性を強く提唱する人物だ。土壌の微生物層は、テロワールを構成する大きな要素の一つであり、この側面の軽視はワインの個性消失につながるというのが、ブルギニオンの主張である。除草剤の問題はまだまだある。もともと、斜面に位置するコート・ドールの畑では、表土流出が問題だった。そこに除草剤のせいで畑の下草がなくなったため、流出がより深刻になった。また、除草剤を使えば、中耕除草(草刈りも兼ねて畝間を鋤き返す作業)の必要がなくなるため、土中浅い部分の根が切られず、ますます根が深く張らなくなってしまう。アンリ・ジャイエは、土を耕す重要性を、生涯にわたって説き続けていた。ジャッキー・リゴーのインタヴューの中では、ブルギニオンの研究に触れ、「(中耕除草の大切さについて)私は昔から経験的に感づいていたが、ようやく科学の証明するところとなった」と述べている。

殺虫剤が耐性を出現させた

殺虫剤の禍といえば、生態系破壊である。ブドウ栽培に限った話ではないが、殺虫剤による過度の害虫個体数の抑制は、抵抗力を身につけた変異種の出現を誘発するのが常なのだ。終わりのないイタチごっこが続き、その過程で薬剤の毒性はどんどん高まっていく。環境上の観点から由々しき事態であるというだけでなく、人体への影響も当然懸念されるだろう。天敵による補食など、生態系による自然な害虫個体数のコントロールがなされている畑では、多少の被害は出るにしても、絶え間なく薬剤を撒く必要がない。

アンリ・ジャイエと防カビ剤

一方、戦後に使われるようになった化学合成系防カビ剤については、この自然を尊ぶ栽培家でさえ、いくぶんか肯定的な発言を残しているのが興味深い。「(発酵中の温度管理装置と)防カビ剤のおかげで、ヴィニュロンの暮らしはずいぶんと楽になった。神に感謝したいぐらいだ」と、ブルゴーニュワインの権威のひとり、クライヴ・コーツに現役時代のジャイエは話している。生育期間中に少なからず雨が降るブルゴーニュで、果粒の密着したピノ・ノワールという品種を育てようとすれば、カビ系の病害を抑えるのがいかに大変か、素人でも想像に難くない。防カビ剤へのある種の依存は、その帰結なのだろう。ジャイエの栽培法は、完全なオーガニックではなく、最小限の化学合成系防カビ剤は使う、今でいう「リュット・レゾネ」(≒減農薬栽培)だったようだ。ただし、晩年のジャイエは、1980年代に己が用いていた防カビ剤について、「効き目があったのは最初だけで、3、4年で薬剤耐性が生じてしまった」という旨の発言をし、その限界についての振り返りをしている。

ヴォーヌ・ロマネのブドウ畑(6月)

上昇してきたブルゴーニュの収量

続いて、収量の問題にも触れておこう。ブルゴーニュ地方の収量は、第二次大戦後、じわじわと上がり続けてきた。現代の収量と前世紀の水準と比べれば、そこには激しい差がある。終戦後の推移だけを見ても、1950年代に平均30hl/haであったコート・ドール産AOCワインの収量は、ジャイエが鮮烈にデビューした1980年代には、約45hl/haにまで上昇した。これには、いくつかの理由がある。

まず、1960年代に導入された、歩留まり優先のクローン。量はたんまり取れるものの、質のほうが伴わないタイプのピノ・ノワールである。昨今、こうしたクローンはコート・ドールの畑から減りつつあるとはいえ、ひとたび植えてしまうと、抜根をして再植するか、高接ぎで上物の穂木だけを入れ替えるかするまで問題解決の方法がないから、少々タチが悪い。次にあげられるのが、栽培技術の進歩による収量増である。かつてなら病害によって失われていたブドウの分、昔より収量が増えたといった話だ。1990年代以降なら、樹冠管理(キャノピー・マネジメント)技術の発達によって、品質を犠牲にせず収量を向上させられるという意見も出されるだろう。いずれも確からしい推定・要因ではあるが、1.5倍というかなりの収量増のすべてを説明しきれるかについては、疑問なしとしない。多くの生産者にとって、上述の根拠は、強欲の言い訳として用いられているだけかもしれないからだ。

ファレルニアン症候群

ワインライターのアンドリュー・バーは、この点について、興味深い説を展開している。雨の多いブルゴーニュで最も深刻なのはカビの被害だが、栽培技術が未発達であった(効果的な防カビ剤がなかった)昔のほうが、カビの被害が少なかったというものである。現代よりも収量が相当低かったため、ブドウの房や果粒はそれほど密ではなく、房の周囲の湿度が今より低かったというのがその理由だ。また、化学肥料が引き金となる、枝葉の不必要な繁殖もなかったから、ブドウの房にはもっと日があたり、風がよく通っただろうと。この観点からすれば、栽培技術の向上による収量の増加とは、原因と結果を取り違えた誤謬論理でしかない。経済的誘因による収量増が最初にあり、その弊害に対応するため栽培技術を「進歩」させざるを得なかった、ということになる。

とどの詰まり、収量と品質は両立しえないのだろう(とりわけ、果皮の薄いピノ・ノワールは、収量増に敏感な品種と言われるのだから)。科学者たちがいくら、「直接の因果関係が立証できない」と唱えても、ヴィニュロンたちが2000年以上かけて固めてきた「集合知」の正しさは、ゆるがないように思われてならない。バーは、銘醸ワインの収量増大が、太古の昔から繰り返されてきた呪いだと述べ、これを「ファレルニアン症候群」と名付けた(ローマ時代の銘醸ファレルヌム・ワインの品質が、収量増大によって低下したというエピソードに基づく)。19世紀半ばのブルゴーニュでも、過度の施肥の是非について、生産者たちが集まって議論する機会があったという。その時もやはり、量が大切なガメイはともかく、質が重要視されるピノには肥料のやり過ぎ、およびそれがもたらす高収量は望ましくないというのが着地点であった。この姿勢が覆るのは、ベト病とフィロキセラの被害で需給バランスが崩れた19世紀の後半である。この危機の時代には、とにかく量を確保するのが優先されたから、多少の収量増はやむなしであったのだろう。しかし、残念ながら、フィロキセラ禍が一段落した後も、一旦上昇した収量は戻らなかった。第二次大戦中の物資不足の際に、一時的に以前の水準にまで戻ったが、その後に急上昇したのは前に触れたとおりである。

アンリ・ジャイエの秘密

アンリ・ジャイエが、化学肥料への依存を見直すようになったのも、第二次大戦による物資不足の時だという。肥料の不足がブドウの実を小さくし、品質を向上させたのにジャイエは気づいた。1960年代半ばには、カリウム肥料の使用を完全に停止している。その後、彼は『裸の王様』の子供よろしく、孤独な戦いを始めたのである。

収量の抑制について、アンリは三つの要素―極めて短い剪定、最良のブドウ樹の繁殖(クローン選抜ではなくマッサル選抜)、畑への有機的アプローチ―をあげた。樹齢の高さを第四の要素として加えて良いだろう(ジャイエの畑の平均樹齢は1995年時点で、50年超と高い水準だった)。収量管理にあたっては、何よりも冬季剪定を重視するが、必要ならば夏期剪定、すわなち摘房(グリーン・ハーヴェスト)も併用される(ただし、ジャイエは摘房について、収量抑制が失敗したときの救済策としてしか見えていなかった)。2004年、ブルゴーニュワインの識者であるアレン・メドウズのインタヴューに答えたジャイエは、「剪定は、情け容赦なく厳しくする。低収量に代わるものはない。違う理屈を言う人間は、自分を欺いている」と述べた。ジャイエより二回りほど若いが、同時代に腕を振るった栽培醸造家のフランソワ・フェヴレイ(メゾン&ドメーヌ・フェヴレイの当主)は、次の有名な言葉によって、アンリ・ジャイエ伝説の「真実」をひとつ言い当てている。

「アンリ・ジャイエの秘密とは、第一に収量。第二も第三も低収量である」。

さはさりながら、樹のバランスを考えるジャイエは、無闇やたらと収量を下げすぎるのにも反対だった。目安として、1ヘクタールあたり、30〜35hl程度という値をあげている。ちなみに、コート・ド・ニュイにある格上のグラン・クリュの基本収量は、現在35hlという設定値である(村名格ワインで40~45hl、AOCブルゴーニュで55~60hl)。つまり、畑の格によらずグラン・クリュの姿勢を保ち、年度別の収量設定時の嵩上げや、悪名高きPLC(標準的な法定収量限度を超える、追加の収量をほぼ恒常的に許可する制度)に頼らなければ、自ずとジャイエの理想は達成されるはずなのである。なお、ドメーヌ・ルロワの収量がヘクタールあたり15〜20hlなどと報じられるのをしばしば目にするが、ルロワの畑の場合、半数程度の樹が高樹齢から枯死しているのがその原因であり、同列に論じるべきではないだろう。

剪定作業では、前年に生えた新梢の大半をハサミで切り落とす

収穫用小箱と選果台:ふたつのシンプルなソリューション

最後に収穫方法に関してまとめておこう。最上の品質のブドウを得るためには、「遅くもなく早くもない」収穫タイミングが必要だとジャイエは説く。これは、「潜在的な上限に対する90%の時点」という謎めいた言葉で表現される。この時点より長く待っても、プラスと同じぐらいマイナスが出てくるので、あまり意味がないという。また、収穫時に小さな容器を用いるのも、アンリ・ジャイエが他の造り手たちに先駆けて、採用した手法のひとつである。果実が自重で潰れないよう、25〜30kgぐらいの房が入る容器を用いていた。フランスで伝統的に用いられてきた背負子は、60kgほどの容量だから、半分程度しかない(容器が小さくなれば当然、収穫人夫の手間は増える)。そして、醸造前の最終段階に来るのが、選果の工程である。ジャイエは、選別台にも強いこだわりをみせ、導入した時期も早かった。未熟な果実、腐った果実がないかを、人が丁寧に探して見つけ、除去していく作業。手間さえ厭わなければ、馬鹿でも思いつく技法だし、台にしてみたところで、畳二枚程度大きさの、なんということもない代物である。これも、収量の話と同じなのだ。「当たり前」を粛々と行うやり口こそが、アンリ・ジャイエが生む作品たちを、前人未踏の高みへと押し上げていった。かくして、最高のブドウが出来上がる。

2004年、84歳のアンリ・ジャイエ。笑顔がチャーミングである

【主要参考文献】

『ヴォーヌ・ロマネの伝説――アンリ・ジャイエのワイン造り』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2005)

『アンリ・ジャイエのブドウ畑』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2012)

『ほんとうのワイン――自然なワイン造り再発見』 パトリック・マシューズ著(白水社、2004)

『最高のワインを買い付ける』 カーミット・リンチ著(白水社、2013)

『ワインの自由』 堀賢一著(集英社、1998)

『ワインの個性』 堀賢一著(ソフトバンククリエイティブ、2007)

『ブルゴーニュのグラン・クリュ』 レミントン・ノーマン著(白水社、2013)

Remington Norman, The Great Domaines of Burgundy 2nd Edition, Kyle Cathie, 1996

Clive Coates MW, Côte d‘Or, University of California Press, 1997

Anthony Hanson, Burgundy 2nd Edition, Faber & Faber, 1995

Allen Meadows, The Pearl of the Côte, BurghoundBooks, 2010

Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021

Jancis Robinson , VTR Jancis Robinson’s Wine Course vol.2, 1994

Corie Brown, Henri Jayer, 84; Celebrated Producer of Burgundy Wines, Los Angeles Times, 2006

Per-Henrik Mansson, Not Quite Retired, Wine Spectator, 1997

Baghera/wines, Henri Jayer: the heritage, 2018

『賃借耕作と折半耕作』 堀賢一著

『クロ・パラントゥ: アンリ・ジャイエが蘇らせた畑』 堀賢一著