ワイン業界には、イエス・キリストをネタにした古いジョークがある。「ジーザスは最初の奇跡で、水をワインに変えた。それから2000年、我々は2度目の奇跡を待ちわび続けている。すなわち、ワインを利益に変えてくれるのを」。こんなのもある。「ワインでささやかなお金を稼ぐ方法を教えよう。まず、大きなお金を用意するのだ」。ことほどさように、ワインの生産や流通で、儲けを出すのは難しい。しかしながら、全盛期のロバート・パーカーは、ある意味で2度目の奇跡を起した。一旗上げようとする者は、大きな資本を用意する必要がなくなった。わずかな本数のワインでも、帝王の鼻と舌の好みに合致するよう狙って仕込めれば、あるいはその流通に関われれば、商業的成功が約束されていたのだ。帝王自身が、金銭面でも成功者となったし、そのメシの種である鼻と舌には、100万ドルの保険がかけられていた。

本記事の後編では、ロバート・パーカーがその権力の頂点にあったとき、世界規模で何が起きたのか、そして、どのような摩擦や抵抗運動が生じたのかを詳述する。その上で、パーカー引退後の今、ワイン評論の世界がどうなったかを見ていこう。

【目次 -後編-】

1. ふくれあがる影響力とバックラッシュ

● パーカー90点以上がもつ猛烈なセールス力

● パーカーが産み出したシンデレラ産地、銘柄の数々

● パーカー好みのワインを造り始めた生産者たち

● パーカーへの批判

2. 旺盛な単行本執筆活動

3. 授かった勲章の数々

4. パーカリゼーションへの反動が始まった2010年代

5. いくつかのスキャンダル

6. 段階的引退とミシュランへの売却へ

7. 結び: ロバート・パーカーの40年を振り返って

1. ふくれあがる影響力とバックラッシュ

パーカー90点以上がもつ猛烈なセールス力

パーカーがワインに与えた点数、いわゆる「パーカー・ポイント」に、ワインの在庫を動かす力があると最初に知ったのは、小売店主たちだった。パーカーの名を知らない消費者ですら、パーカー・ポイントがPOPとして付いているワインを買ったのだ。レストランでも、ワインリストにパーカーの店数を加えただけで、その銘柄の売上が何割増しにもなった。その力は90点を分岐点として、等比級数的に増した。89点と90点とのあいだにある溝は、90点と91点とのあいだに比べて、何倍も深かった。95点もまた、超えるべきもうひとつの大きなハードルだったし、滅多に出現しない100点はと言えば、天国への扉だった。

かくして小売店主たちが、90点以上を獲得した銘柄を卸商に注文し、卸商は輸入業者に注文するという流れが生まれる。輸入業者たちは、遠方からはるばるメリーランド州パークトンまで、数十種類ものサンプル瓶を持参し、この町にあるレストランで「味覚の王への謁見」を申し出るようになった。パーカーお気に入りの輸入業者となれば、試飲の優先権を獲得できる。過去に、カーミット・リンチ、ロバート・チャダドンといったインポーターが、その栄誉に浴していた(チャダドンとパーカーは、お互いに嫌いあっていたが、それでもチャダドンの輸入するワインをパーカーは褒めた)。

己が発する点数の力を知ったパーカーは、『ワイン・アドヴォケイト』の最新号が発送されるより前に、点数が外部に漏れないよう厳重に対策を講じた。印刷屋と守秘契約を結び、万一点数が刊行前に漏れたときは、業者に厳しいペナルティを科したのである。高得点銘柄を他に先駆けて知る者が出てくれば、市場で買い占めてしまうだろうからだ。買い占めたあと、転売をして利ざやを稼げもするだろう。ボルティモアにあるワインショップは、興味深いキャンペーンを行なっていた。店に郵便で、『ワイン・アドヴォケイト』の最新号が届く前に、その「宝の山」を入手し提供してくれた客がいれば、賞品を与えたのだ(パーカー90点以上のワインを、どれでも1本)。そのワインショップは、ホヤホヤの最新号に載っている高得点のワインたちを、大急ぎで卸商に注文し、買えるだけ買った。

こうした狂騒は、パーカーが1982 ボルドーでブレイクしてから数年後、1980年代の半ばすぎにはすでに顕著だった。パーカーは1986年に、自分の読者に向かい、80点代のワインを無視しないようにと頼みもした。お買い得品が多いし、たいていの場合、高得点のワインよりも早く飲み頃が来るので、待たなくてもよい。パーカー自身も、そうしたワインを消費用に買い込んでいるとも述べた。それでも、ひとたび流れ始めた水は止まらず、やがては奔流となった。年を追うごとに、生産者までを巻き込んで、アメリカ、そして世界のワイン市場全体が、「パーカー90点」以上を乞い求めるようになっていく。

前編でも述べたが、パーカー自身は点数について、便利な簡略表現としか考えておらず、重要なのはコメントだとしつこく主張し続けた。だが、せっかちで結論だけを急ぎ欲しがるワイン界隈の人々には、点数だけで十分だった。イギリス人ワインライターのアンドリュー・バーは、「アメリカ的プラグマティズムの、フランス的神秘主義への勝利」と、点数をめぐる空騒ぎについて鋭く分析している。

パーカーが産み出したシンデレラ産地、銘柄の数々

ロバート・パーカーがそのキャリアの中で、最も重要視したワイン産地は明らかだ。ボルドーである。毎年春のプリムール(先物販売)の試飲には、2015年まで毎年通い続けた(2003年の春は例外)。パーカーを評論家として一人前にしてくれたのは、1982年産のボルドーだったし、この産地についての単行本は第4版まで刊行され、パーカーの著作の中で最もよく売れた。

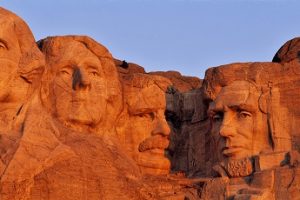

ブルゴーニュでやらかした大失敗については前編で述べたが、その南に位置するローヌ渓谷では、とても上手くやった。パーカー出現前から高みにあったボルドーとは異なり、ローヌのワインは伝統、品質ともに申し分なかったにも関わらず、世界から軽んじられていた。パーカーはそのローヌにとって、大きなテコとなった。ローヌ渓谷北部で象徴になったのは、高品質志向のネゴシアン、E. ギガルが造る単一畑のコート・ロティである。ラ・トゥルク、ラ・ムーリンヌ、ラ・ランドンヌという畑名がついたこの3銘柄(「ラ・ラ」と俗に言われる)は、常に100点近い点が与えられたため、極小の生産量と相まって、瞬く間にその価格が天井破りになった(パーカーは、1980年代末までに19銘柄の100点を与えているが、うち7銘柄がこの「ラ・ラ」である)。ギガルの「ラ・ラ」は、新しい小樽での熟成を経ていて、果実味にあふれグラマラスな味わいだった。ローヌでは新しい樽、小樽を使うのは伝統から外れた流儀だったが、「ラ・ラ」の大成功を受けて、模倣する生産者が次々に現れた。

ギガルによる単一畑コート・ロティのひとつ、ラ・トゥルクのラベル

ローヌ南部で、パーカーが成功させた産地と言えば、シャトーヌフ・デュ・パプだ。伝統だけはあるけれど、パッとしなかったこの産地から、アメリカ人が熱狂するスター生産者を次々に誕生させた。シャトー・ラヤス、アンリ・ボノー、シャトー・ド・ボーカステル、ドメーヌ・デュ・ペゴーなど、高得点を与え続けた蔵元は少なくない。グルナッシュを主たる品種とする当地の赤ワインは、アルコールと果実味がもとより豊富で、後述するパーカーの個人的嗜好にマッチしていた。その多大な貢献が認められたパーカーには、シャトーヌフ・デュ・パプの「名誉市民」の地位が、1995年に与えられている。

ローヌの南にあるプロヴァンスにも、パーカーの後押しで世界が大注目したワインがある。カベルネ・ソーヴィニヨンとシラーをブレンドした赤、ルーサンヌとマルサンヌを主とする白を生産する、ドメーヌ・ド・トレヴァロンである。1973年創業の若い蔵で、品種規定を満たしていないために、AOCの格すら取れないここの無名ワインを、パーカーは激賞した。「わが職業人生における最大の発見のひとつ」というその言葉は、今もこのワイナリーを紹介する際にひんぱんに引用される。

カリフォルニアも、やがてボルドーと並ぶパーカーのホームグラウンドとなり、毎年の産地訪問が続けれた土地だ。パーカーから、カリフォルニアワインが初めて100点をもらったのは、1990年2月で、そのニュースは大西洋の向こう、イギリスの高級紙『フィナンシャル・タイムズ』にも載った。銘柄は、グロスの1985 カベルネ・ソーヴィニヨン。1982年の設立、100点をもらったときに、ようやくワイナリーの建物を築いていた若い蔵だったから、とてつもない追い風になった。このグロスはその後、パーカーのお気に入りからは外れたものの、1990年代のカリフォルニアでは、ナパ・ヴァレーを中心に「カルト・ワイン」が多く誕生、あるいは世の知るところになった。スクリーミング・イーグル、ハーラン・エステート、コルギン、ダラ・ヴァレといった顔ぶれをした、このカルト・ワインのブームを造ったのも、パーカーの超高得点だった。

同じような発見、激賞、商業的大成功という物語は、北イタリア、スペイン、オーストラリアなどでも繰り返された。日本市場では、とあるワイン・ジャーナリストがこの有り様を、『シンデレラ』の童話に喩えている。パーカーが魔法の杖を振れば、カボチャの馬車が現れて、お城の舞踏会へと行けるのだ。

パーカーの魔法の杖は、伝統が漬け物のようになっていた産地、ボルドーのヒエラルキーをも変容させている。1980年代、ボルドーの赤といえばすなわち左岸のシャトーたち、メドックおよびグラーヴ地区の格付けシャトーをさした。川向こうの右岸地区では、ポムロールのペトリュス、サンテミリオンの二大巨頭であるシュヴァル・ブランとオーゾンヌぐらいが高い評価を得ているだけで、ほかのシャトーは「その他大勢」だった。この右岸地区のワインを、左岸に負けないぐらいの地位まで引上げたのは、パーカーだ。この土地の赤ワインで主体となるメルロというブドウは、カベルネ・ソーヴィニョンよりも酸がマイルドで果実味豊富、アルコールもやや高い。これは、ローヌ南部のグルナッシュと同じく、後述するパーカーの好みにぴったりのプロファイルだった。

パーカーは、右岸の優れた格付けワインを、己の尺度で評価し、新しく「ガレージ・ワイン」のブームを創り出した。ガレージ・ワインとは、一般家庭のガレージで醸造・熟成できるほど、小規模・極小生産量の銘柄を差す。1979が初ヴィンテージである、ポムロールのル・パンが先駆けだが、1990年代に入ってから、シャトー・ド・ヴァランドロー、ラ・モンドット、ラ・ゴムリー、ル・ドームといった、サンテミリオン産の新進銘柄が続々と誕生した。これら「ポッと出」連中に対し、パーカーは片っ端から95点以上を投げつけたから、「貴族が君臨してきた階級社会」のボルドーは、すわ下克上か革命かと、上へ下への大騒ぎになった。象徴的だったのは、ラ・モンドットのデビュー・ヴィンテージである1996が、その翌年春のプリムール商戦において、最も高価な赤ワインとなった事件だ。パーカーの点数は、95~98点だった(パーカーは樽からの試飲時には、点数に幅を持たせる)。何の実績もない、わずかな数の評論家や流通関係者が、初めて試飲しただけのワインなのだ。戦地に出たばかりの足軽が、高得点という「剣」を持たせてもらっただけで、百戦錬磨の戦国武将に勝った構図だった。

パーカー好みのワインを造り始めた生産者たち

パーカーの力がここまで巨大になると、造り手たちも王の顔色を見始めるようになる。パーカーからよい点数をもらえれば、ワインは売れ、利益が上がり、その金を畑や設備、人材に投資するという、前向きなスパイラルに入れる。そして、パーカー好みの味を産み出すのは、いくばくかの幸運とかなりの努力を必要とはするものの、実はそれほど難しくなかった。

パーカーがワインに下す評価は、驚くほど一貫、安定していた。同じワインを異なる機会に、ブラインドで飲んでも、評価はほとんど変わらなかったという。しかしながら、パーカーとて生身の人間であり、個人的な味の好みはあった。食べ物の好き嫌いと、そう変わらない。帝王が魅了されたのは、よく熟した、時には熟しすぎたブドウから造られたワイン。果実味がとても豊富でフルボディ、複雑な風味が幾層にもなりつつ、強く凝縮している。アルコールは高めで、酸は控えめなほうが好ましい。タンニンについては、量が多くてもよかったが、とげとげしくなく、丸くコーティングされている質感でなければなかなかった。

こうしたワインをどのように造るか。複雑な技術論を暴力的に単純化すると、収量を下げて風味を凝縮させ、摘み取り時期を遅らせて果実がとことん熟すまで待ち、ワインを新樽に入れて、オークの風味をふんだんに付与すればよい。この「レシピ」が適用された好例が、ボルドー地方サンテミリオン地区のガレージ・ワイン、シャトー・ド・ヴァランドローの初期ヴィンテージである。新しくこのシャトーを立ち上げた、所有者のジャン・リュック・テュヌヴァンには資金力がなかった。購入できたのは、「劣ったテロワール」とされる、砂質土壌の一角。上述のレシピに則って仕込まれた、この今ひとつの畑から出てきたワインに対し、パーカーは、サンテミリオンの格付け高位のシャトーらに勝るとも劣らない評価を下した。「グラスの中身だけを見る」という、パーカーの信念からすれば、テロワールが劣っていようが、格付けがなかろうが、どうでもよいのだ。

カリフォルニアの中心産地、ナパ・ヴァレーでは、1997年ヴィンテージが分水嶺となった。この年は異例なほどブドウ生育期間の気温が高く、収穫時期を迎えたブドウは、平年よりもうんと熟していた。出来上がったワインは、アマローネやポートワインにも似たスタイルだった。もとより、ナパはボルドーよりも気温が高いから、ワインはより果実味豊かになりやすい。だがこの年は、その傾向が過剰だと思われ、造り手たちは、カリカチュアめいたそのワインを、パーカーがどう評価するのか、固唾を呑んで見守っていた。結果は、絶賛。コペルニクス的転回が起きた瞬間だった。この年から、ナパ産カベルネのほとんどが、過熟ブドウ礼賛へと突き進んでいくようになる。

その後のカリフォルニアでは、「ワイン造りの最中に、パーカーの得点を予測する」という業者まで現れた。21世紀初めのソノマに設立された、エノロジックスという商業ラボである。ここは、タンニン量の分析など、通常のラボの仕事もしているのだが、一番の売りといえば、「醸造中のワインを分析し、独自のアルゴリズムでパーカーの点数をはじき出す」サービスだ。仕込みのここをこう変えると、点が高くなるというコンサルティングまでしてくれた。徹底的な秘密主義ゆえ、どのワイナリーが顧客で、どの銘柄の点数がどう変わったのかなど、一切表には情報が出てこなかったのだが、これも生産者たちが当時、パーカーの顔色ばかり見ていたのを裏付けるひとつの証左だろう。

1995年頃から、ボルドーのシャトーたちは、パーカーの点数を聞いてから、新しいヴィンテージの値段を決めるようになった。収穫翌年の春から初夏にかけて、毎年展開されるプリムール(先物販売)のキャンペーン。パーカー登場以前から、この先物販売の値段はとてもボラティリティが高く、作柄・ワインの出来映えだけでなく、仲買いするネゴシアンたちの意見、市中在庫の量、世界の景気、そして「隣のライバル・シャトーが幾らの値を付けるか」といった要素が複雑に絡みあい、決まっていた。パーカー登場後も、そうした種々のベクトルが作用しなくなったわけではないが、王の点数がクリティカルな要素にはなった。点が高ければ高いほど、値段も高くてよいし、もし100点をもらいでもすれば、価格は一気に4倍になる。プリムール試飲のあと、評点を発表する媒体や評論家は、パーカー以外にも数多く存在してたが、価格を左右できたのは、パーカーただひとりだった。『ワイン・スペクテーター』誌は、雑誌としてはより成功を収め、読者数は『ワイン・アドヴォケイト』の十倍はいたのだが、市場を動かす力は持ち得なかった。

1990年代のボルドーでは、左岸、右岸を問わず、いくつか新しい技術が実用化された。未熟なブドウ果汁から、水分だけをハイテク装置で抜き取る果汁濃縮技術。アルコール発酵のあとで生起するマロラクティック発酵を、小樽の中で行なう樽内MLF。以前は、マロラクティック発酵も大きなタンク内で完了させ、それから樽に入れるのが通常だった。発酵・熟成中に、コンピューター制御の装置を用いて、微量の酸素をワインに吹き込むミクロビュラージュ(マイクロ・オキシジェネーション)。これらが普及したのは、パーカーにプリムール試飲で高い得点をもらうため、と見る向きも少なくない。とりわけ、樽内MLFとミクロビュラージュは、収穫後の仕込みから半年しか経過していないプリムールの時期までに、ワインに樽香を強くつけ、その舌触りを滑らかにしてくれる。ボルドーで普及したこうした技術は、世界へと広がっていった。

ボルドーのセラーに並ぶ、オークの新樽。必須条件ではなかったものの、新樽を使ったワインはパーカーに好まれる傾向があった

エノロジックスほど露骨ではないものの、パーカーの点数を高くするために、特定の醸造コンサルタントを雇う、という手段も生産者にはあった。最も有名なのは、「ミスター・メルロ」と呼ばれ、往時は世界14カ国に150軒以上の顧客を有していた、ミシェル・ロランである。ロランは、ボルドーでは右岸のシャトーでメルロを扱うのが多かったが、カリフォルニアではナパのカベルネ生産者を多数顧客にもっていた。南米、イタリア、スペイン、中国、インドと、請われればどの大陸にも飛んだ。この、ロランの助言によって瓶詰めされるワインは、ことごとくパーカーのお気に召し、高得点が与えられた。いつしか、点数が出るより先に、「ミシェル・ロランがコンサルタント」という事実が、よい宣伝文句になって、ワインが売れるようになった。

パーカーとロランの付き合いは長い。初めてふたりがボルドーで出会ったのは、1982年の夏、ロランが経営していたワイン分析ラボにおいてである。生まれ年は同じ。出会ったころは、パーカーもロランも売り出し中の身ではあったが、まだサムワンになる前だった。ふたりはとても気があった。ワインの味の好みも、ぴったり重なると言っていいぐらいに似ていた。そんな男たちが、後にある種の共生関係を取り結ぶようになったのは、不思議ではない。パーカーはボルドーに来ると、ロランの元に立ち寄るようになる。ロランは、自らが助言をする、将来有望なワイナリーをパーカーに紹介する。パーカーが高得点を付ける。その点数がロランの実績になって、新たな仕事が舞い込む。この繰り返しは延々と続き、フィールドはボルドーだけでなく、世界に広がっていった。

パーカー高得点と直結する醸造コンサルタントは、ミシェル・ロランだけではなく、各国にいた。たとえば、イタリアのリッカルド・コタレッラ。カリフォルニアのヘレン・ターリーや、ハイジ・バレット。こうした腕利きが一枚噛んだワインを、パーカーは優先的に試飲したし、点数はほぼ例外なく、非常に高かった。

パーカーへの批判

パーカーの力が膨れあがるにつれ、反対勢力による批判も強くなった。主要な論点だけでも複数あるのだが、まずはその天才的創案、100点満点での採点方式についてから始めよう。パーカーの成功を受けて、アメリカの他のワイン評価媒体、すなわち『ワイン・スペクテーター』、『ワイン・エンスージアスト』らは、早々と採点法を100点満点に切り替えた。一方、イギリス人のライター、評論家たちは、プライドからかパーカーには追随せず、20点満点方式や五つ星での採点にこだわった(これは現在もそうである)。

イギリス人たちの批判は主に2点だった。まず、92点と93点の間には、いかなる差があるか、明快かつ具体的に説明ができるのか。これは、20点満点方式の17点と18点の間であっても、本質的には同じ批判が成り立つのだが、100点満点だと刻み目がより細かくなる分、1点の違いのもつ意味が見えにくくなる。この指摘に対してパーカーは、たとえ1点の差であっても、「警察署で容疑者を一列に並べたときに、その背が低いか高いかと同じぐらいに明らかだ」と、巧みな比喩を使って答えている。

次の批判は、ワイン批評に伴う主観性の問題だ。対象がなんであれ、人間はひとりひとり、異なる好みをもっている。実際、味覚や嗅覚という感覚において、相当な個体差があるのは科学でも立証済だ(たとえば、特定の香り分子を、遺伝的に感じられない人がいるなど)。同じワインを口にしていても、その感じ方は十人十色、千差万別になる。そうした質のバラエティを、50から100という数字の一元的なスケールに還元してしまうのは、危険極まりない暴挙ではないのか。喩えるなら、美術館に足を運び、このピカソは95点、こちらのシャガールは93点と、採点してくような奇行だろう。ましてやワインは、瓶詰め後も時とともに状態を変えていく存在なのだ。ある日ある時ある場所で、捉えられた色、香り、味わいは、単なるスナップショットに過ぎない。半年後、一年後、海の向こうでコルクが抜かれた際、同じ点数が保証されるはずがないではないか。

この批判に抗弁するのは難しい。ワインが芸術か否かは、これまた議論を呼ぶテーマなので、ここで深く掘り下げはしない。ただ、文学、音楽といった他の評論ジャンルで、作品に点数が与えられるのは希である。ただし、映画については、インターネットの普及に伴い、消費者による評価の平均点が、作品名でウェブ検索をすれば簡単に手に入るようになっている。料理、すなわち飲食店の評価も同様だ。

パーカーはこの問題について、「ワインとて、他の消費財となんら変わらない。専業のワイン専門家ならば認識可能な、確固たる品質基準が存在する」という一文をもって答えている。この文章は、『ワイン・アドヴォケイト』の表紙に毎号記されていた。

パーカーが、ワインのグローバル化を進めた、ワインを無国籍にしたというのも、非常に厳しい批判だ。放たれたこの矢は、半ばは正鵠を射ているし、半ばは的外れである。パーカーという存在がいなくても、ワインはグローバル化しただろうし、無国籍にもなっていたと思う。パーカーの好む味わい、すなわち熟したブドウから生まれた、果実味豊富でドラマティックな味わいという新しいスタイルは、パーカーが舞台に上がる前からその萌芽が生まれていた。気候変動により、気温がじりじりと高くなってきた点、栽培技術の進歩により、ブドウを腐らせずに、高い熟度までもっていけるようになった点が、前提条件を形作っていたのだ。

そこに、個人の要因が加わる。「より熟した健全なブドウからワインを造るべし」と最初に説いたのは、ボルドー大学のエミール・ペイノー教授である。紀元前から続くワインの歴史において、栄誉の殿堂入りが確実なこの人物は、1970年代からコンサルタントとして多くのシャトーに助言し、飛躍的な品質向上をもたらした。このペイノーが敷いた道を進み、さらなるドライヴをかけたのが、前述のミシェル・ロランである。ロランはペイノーにとって教え子で、ともにワインのグローバル化を進めた悪人だと、断罪されていた。ブラインドでワインを試飲した際、「どこの国のどの産地で、どんな品種から造られたかは分からないが、ペイノー(またはロラン)が関与しているのだけはわかる」と答えるというクリシェが、繰り返し語られた。

前述のように、パーカーとミシェル・ロランは共に依存しあう間柄で、二人とも大きな波に上手く乗ったし、流れに棹をさしもした。だが、波そのものを、何もないところから作り出したのではないだろう。実際、ふたりがまだ現役だった2010年頃から潮目が変わり、ワインの濃さという振り子は揺り戻しを始めた。この点は後に述べる。

特定の生産者が造る特定のワインについて、パーカーとその批判者が、真っ向から対立する事態も起きた。有名なのが、サンテミリオンの格付けシャトー、パヴィの2003年ヴィンテージについてのバトルだ。ヨーロッパ中がこれまでにない酷暑に見舞われたこの年、ボルドーでも非典型的な、非常に濃厚なワインが多く生産された。そのひとつがパヴィだった。数年前に所有者が変わってから、より濃い風味へと寄せていったこのシャトーは、2003年にひとつのピークを見た。パーカーはこのワインを大変気に入り、97~100点という最上級の評点を与えた。一方、イギリス随一のジャーナリストとの呼び声も高いジャンシス・ロビンソンは、同じワインを「ポートワインのような」、「馬鹿げた味わい」だと評し、20点満点中の12点という、深刻な欠陥のあるワインにしか与えられない低得点を付けた。このふたりの評価対立は、アメリカ対イギリスの代理戦争のようになり、激しい論戦が交わされた。

「濃いほど優れている」という新宗教に改宗しなかった生産者に対し、パーカーは罰を与えもした。ナパを世界の檜舞台に立たせた大立て者、ロバート・モンダヴィの次男坊ティムは、1997年に始まったナパの濃縮ブームに乗らなかった。ヨーロッパ的な、繊細かつ優雅なワインを造り続けたかったのだ。「カリフォルニアで最良のワインの強みとは、ボルドーのようなデリカシーや精妙さではない。疑いなく、力強さ、活力、輝かしいまでに熟した果実味なのである」と、ニュースレターに記したパーカーは、かつては称賛すべき醸造家としたティムが、近頃その強みを生かせていないと断罪した。「ますます軽く、私からすれば面白みがなく無味乾燥な代物」だとワインを非難し、点数も80点代前半から半ば、中には70点代の銘柄もあった。ロバート・モンダヴィ・ワイナリーは、1993年に株式上場をしていたから、パーカーの酷評は株価の下落につながった。

2. 旺盛な単行本執筆活動

パーカーは、産地訪問と試飲、ニュースレターの執筆の合間をぬって、多数の単行本も出版している。第1版(1987年)から第7版(2008年)まで、不定期に刊行された『ワイン・バイヤーズ・ガイド』は、ニュースレターの原稿を転載してまとめたもので、いわば簡便な再利用だが、これ以外に、特定産地についての大著も複数書いた。最初は、原点と言える産地を取り扱った『ボルドー』で、542ページの初版が出たのが1985年。こちらも改訂を重ね、2003年刊行の第4版まで、情報がアップデートされていった。各銘柄のコメントと点数について、ニュースレターから転載しているのは『ワイン・バイヤーズ・ガイド』と同じだが、生産地区、生産者の解説などが加筆されている。

単行本『ブルゴーニュ』は、1990年に刊行された。こちらは、前編で取上げた産地とのトラブルもあって、改訂版は出なかった。『ローヌワイン』については、1987年に初版が、1997年に改訂版が出ている。集大成と言うべきなのは、2005年に刊行された『世界の極上ワイン』だろう。本作ではパーカーが、20年以上のキャリアを振り返って厳選した、世界9カ国156軒のワイン生産者について深く掘り下げている。これらの単行本は、すべての版ではないものの、ほとんどが日本語にも訳された。

2005年に刊行されたキャリアの集大成本、『The World’s Greatest Wine Estates』(邦訳版題 『世界の極上ワイン』)の表紙

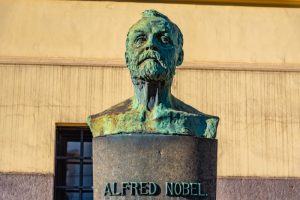

3. 授かった勲章の数々

パーカーはキャリアの中で三度、フランスから勲章を授与されている。一度目は、1993年。当時のフランス大統領のフランソワ・ミッテランから、「ラ・クロワ・ド・シュヴァリエ・デロルドル・ナシオナル・デュ・メリテ(国家功労騎士十字章)」を授けられたのだ。同じ勲章を受けたアメリカ人は希だったし、ワイン業界のアメリカ人としては初めての例だった。式典は、ボルドー右岸のリブルヌの街で行なわれたのだが、それは推薦人が近隣のポムロールにいたからだ(ポムロールの誰が言い出したのは、不明だという)。たしかに、パーカーは右岸のワインをアメリカで、世界できらめく星にした。ミッテラン大統領はスピーチの中で、「フランスワインの世界的権威」だとパーカーを称し、「その品質向上に、唯一無二の貢献をしてくれた」という、最大限の賛辞をした。

フランス大統領からの二度目の受勲は1999年、パリのエリゼ宮で行なわれた。今度は、フランス最高位の勲章である、レジオン・ドヌールである。5等級あるこの勲章の、一番下位にあたるシュヴァリエ(騎士)だったが、十分な名誉だった。この時点で、レジオン・ドヌールを受勲し、エリゼ宮で大統領から直接勲章を授けられたアメリカ人はといえば、ロナルド・レーガン、ニール・アームストロング、ロバート・デ・ニーロといった超が付く有名人・有力者が数名いただけだった。ワイン評論家がこの賞を受けるのは、国籍を問わずこの時が初めてだった。大統領のジャック・シラクは、パーカーの「無謬の味覚」に敬意を表し、「世界で最も権威があり、影響力のある評論家」と呼んだ。これ以上望めない、名誉だったろう。なお、この受勲以降、フランス人のワイン生産者らで、パーカーを訴えたり、訴えると脅したりする者がいなくなったという。のちの2005年、パーカーはもう一段上の位のレジオン・ドヌール勲章、オフィシエ(将校)を、再びシラク大統領から授かった。

レジオン・ドヌール勲章の現物。最上位等級グラン・クロワ(大十字)のもの

パーカーはイタリアでも受勲した。2002年に、イタリア共和国功労勲章のコンメンダトーレ(6等級あるこの勲章の上から4番目)を、シルヴィオ・ベルルスコーニ首相とカルロ・チャンピ大統領から授けられている。こちらもワイン評論家としては初めての受賞だ。アメリカ人で過去に同じ勲章をもらったのは、ヘンリー・キッシンジャーや、スティーヴン・スピルバーグといった大物たちである。

2010年には、スペインの市民功労勲章大十字章を、ファン・カルロス一世国王から与えられた。

公的な勲章ではないものの、ワイン業界で最も権威のある功労賞として、イギリスの老舗ワイン雑誌『デカンター』が毎年発表する「栄誉の殿堂」がある(以前の名称は、「マン・オブ・ザ・イヤー」)。パーカーが、殿堂入りしたのは2020年で、37人目。これはパーカーが公式に引退した翌年で、イギリスのワイン・ジャーナリズムが、武装解除をした「不倶戴天の敵」を受け入れた瞬間だった。

4. パーカリゼーションへの反動が始まった2010年代

ワイン業界全体がパーカーのご機嫌を伺い、その好みにあう濃厚なワインを造り、流通させようという現象は、「パーカリゼーション」と呼ばれた。本人は、そう名付けられたのには不本意だったようだ。曰く、自分は強いワインだけでなく、エレガントなワインも称賛し、高い点数も与えてきたと。己の品質基準に照らして、高い点数は与えられないものの、ボージョレやミュスカデのように、気楽に楽しめるワインも好きだと。新樽好きと言われるが、古樽しか使わないローヌワインにも、手放しの賛辞を送ってきた、というわけである。どうあれ、フーコーの振り子はひとたび揺れ始めると、慣性の法則が働き、ある地点に達するまでは止まらない。

2010年頃が、その「ある地点」、振り子が揺れ戻しを始める転換点だった。この転回は、いくつかの要素が絡み合って起きたと考えられる。

まず、パーカー個人の神話的影響力が、相対的に薄まった点。1996年に雇用されたピエール・アントワーヌ・ロヴァニを皮切りに、パーカーは試飲・執筆を担当するアシスタントを少しずつ増やしていった。注目・批評すべき新しいワイン産地が、世界のあちらこちらに生まれ、ひとりではカバーしきれなくなったからだ。パーカー自身も、一年に1万本を、コンスタントに試飲していたが、それではまったく足りなかった。2006年9月の時点で、『ワイン・アドヴォケイト』に、試飲レヴューを執筆していたのは、パーカーを含めて5人いた(デイヴィッド・シルクネヒト、アントニオ・ガッローニ、ジェイ・ミラー、マーク・スクワイヤーズ、そしてロバート・パーカー本人)。助手が試飲した銘柄であっても、酒屋は「ロバート・パーカー 93点」と売り場に表示したが、ワケ知りの消費者たちは、「この産地はパーカー本人の評点ではない」と知っていた。

次に、地球温暖化の加速。気温の上昇は、パーカリゼーショを現出させた大きな要因だったのだが、これが度を超してしまった。20年、30年前なら「殺人的な酷暑」と言われていた年が、たびたび訪れるようになる。かつて、とにかくブドウを熟させようと四苦八苦していた生産者たちは、うってかわって、いかに果実の成熟速度を遅くするかに知恵をしぼり始めた。ブドウの過熟、ワインの高アルコールを避けるほうに、皆が向かい始めたのだ。1980年代のボルドーワインなら、アルコール度数は12%台が普通だったが、今では14%台が当たり前、15%台も珍しくなくなった。1990年代に、大金を投じて手に入れた果汁濃縮機は、長らくしまい込まれたままで、ホコリをかぶっている。

単に流行が変わった、という側面もある。何ごとによらず、物事には流行り廃りがある。生産者も消費者も、そろそろ「行き過ぎた濃い味」のワインに飽き始めたのが、この2010年あたりだった。一例を挙げると、パーカーの植民地であったカリフォルニアで、アルコールを抑えたエレガントなワインを造ろうとする生産者たちが、各地で反逆の狼煙をあげはじめたのがこの頃だ。地元紙の『サンフランシスコ・クロニクル』でワイン担当記者をしていたジョン・ボネは、こうした造り手たちのワインを「ニュー・カリフォルニア」と呼び、アンチ・パーカリゼーションの立場から、メディアとして援護射撃をした。

自然派ワインのブームも一因だろう。21世紀の初めから盛り上がりはじめたこの流派は、今も隆盛を誇ったままだ。自然派ワインには、パーカリゼーションへのカウンター・カルチャーという側面が色濃くある。アンチ・グローバリゼーションの主張を掲げ、テロワールの個性という古い価値観に立ち戻る。ブドウを過熟させない。新樽を嫌う。バカみたいに高い値段を付けない、など。ワインへの非介入主義的姿勢(無濾過を含む)については、帝王の意見と重なる部分もあるのだが、自然派の人々は驚くほどパーカーを嫌う。自然派ワインに関するライターの第一人者、アメリカ人のアリス・ファイアリングが、著書の中で加えたパーカーへの攻撃は、とにかく激しく容赦がない。

5. いくつかのスキャンダル

21世紀に入ってから、パーカーおよびその媒体である『ワイン・アドヴォケイト』は、数度のスキャンダルに見舞われた。いずれもパーカー自身が犯人ではなく、雇用していた従業員など、本人以外が引き起こした事件である。どの件でも、パーカーがニュースレターの刊行を始めて以来、最も大切にしてきたポリシー、すなわち利益相反を起さないという原理が破られた。

最初は、パーカーがフランスで雇っていた助手、アンナ・アゴスティーニが引き起こした一件である。アンナの夫エリックは弁護士で、ブルゴーニュ地方の生産者フェヴレイとパーカーとの訴訟(前編参照)を担当してくれた。その縁でアンナは、パーカーの単行本を翻訳したり、訪問する生産者のアポ取りをしたり、試飲サンプル集めたりなど、さまざまな仕事をこなす助手となった。この女性はしかし、パーカーの知らぬところで、裏コンサルティング業を行なっていた。パーカーが疑わしき状況を知ったのは2002年1月、『ワイン・アドヴォケイト』の便せんに刷られた、アゴスティーニからシャトーに宛てた請求書を入手したときだ。パーカーとの関係性をちらつかせ、自分に金を払えば評価が高くなると暗に示していたのだ。数ヶ月後、フランスの週刊誌がこのスキャンダルをすっぱ抜き、大事になった。パーカーは当初、元法律家らしく推定無罪の原則にのっとり、アゴスティーニを擁護していたが、2003年1月に彼女がフランス当局に逮捕されると、迷いが生じ始める。警察の捜査資料を閲覧した結果、この部下が黒だと判断したパーカーは、アゴスティーニに辞職を勧告した。恨みがましいアゴスティーニは、2007年になって、『ロバート・パーカー:神話の解剖』という暴露本を、フランス語と英語で刊行する。2008年には互いが互いを名誉毀損で訴え、事態は泥沼化しそうになったが、翌年には和解に至ったと報道された。

次は、2006年からパーカーの試飲助手になり、アメリカ北西部、スペイン、オーストラリア、南米、ポルトガル産の酒精強化ワインを担当した、ジェイ・ミラーが引き起こした一件だ。ミラーはもともと、クリニックを経営する精神分析医だった男だが、大のつくワイン狂で、キャリア初期のパーカーが自宅で行なっていたワイン会の常連だった。やがて、パーカーの取材旅行に助手として同行するようになり、1985年からは、パーカーが自宅で行なう試飲準備などを手伝うアシスタントになっていた。ミラーは、パーカーにとって大切な友人だったが、それほど固い倫理観の持ち主ではなかったようだ。2009年、生産者サイドから旅費や食費の提供を幾度か受けていたのが明るみに出たうえ、2011年にはスペインの造り手たちから仲介者を通じ、試飲の見返りとして金銭を受け取ったのではという疑いが報じられた。ミラー本人もパーカーも、この「収賄」については事実無根だと主張したものの、仲介者の役割を担ったパンチョ・カンポというスペイン人のマスター・オブ・ワインは、誰が見てもかなり濃いグレーだった。結局、ジェイ・ミラーは2011年の末に、『ワイン・アドヴォケイト』を去った。

三度目のスキャンダルは、2016年に起きた。ワインではなく、日本酒の評価をめぐる疑惑だった(パーカーは、1998年の来日時に初めて日本酒の本格的な試飲をし、ニュースレターにその結果を発表している)。この疑惑に関わったテイスターは、パーカーではなく中国人助手のリウェン・ハオだったし、パーカーはすでに『ワイン・アドヴォケイト』の編集長からも降りていたから(後述)、この一件にも関与していない可能性が高い。疑惑の中身はこうだ。同年8月31日に刊行、ウェブ上で発表された『ワイン・アドヴォケイト』には、日本酒のレヴュー記事が掲載された。試飲銘柄の数は78本、そのすべてが90点以上だった。同じ日に、東京を拠点とする「The Taste of Sake」という英語のECサイトが、レヴュー記事に登場した78銘柄のみを、突如として売り出した。商品は、世界中に発送すると謳われていた。98点が付いたトップの銘柄は、蔵元から買えば45ドルの品だったが、このサイト上での販売価格は160ドルだった。レヴューの結果がどこからか発表前に、このEC業者に漏れたと想像するのが普通だろう。ウィリアム・ブレイク・グレイという米国人ブロガーが事実関係を伝えると、ほどなく「The Taste of Sake」のサイトは閉鎖された。この時、『ワイン・アドヴォケイト』の編集長をしていたリサ・ペロッティ・ブラウンMWが、公式ウェブサイトに声明を出したものの、「私たちは情報漏れが起きないよう、最大限注意をしている」という、疑惑の答えにはなっていない内容だった。

こうしたスキャンダルも、パーカーのゆるやかな影響力低下につながった要因のひとつだろう。

6. 段階的引退とミシュランへの売却へ

前述したように、2006年の時点で、パーカーは試飲レヴューの大きな部分を、4人の助手に任せていた。この段階で、本人が評価を担当していたのは、ボルドー、カリフォルニア、ローヌ、プロヴァンスの4産地だけになった。そろそろ、パーカーの頭には、勇退への道がぼんやり浮かび始めていたのだろう。体のほうも、もう若くはなかった。長年、旅を続けたせいなのか、膝や股関節には慢性的な痛みを覚えるようになっていて、手術を何度も受けた。年を追うごとに、移動が困難になっていった。

最初の大きな転機は、2012年12月に来た。『ワイン・アドヴォケイト』の株式の過半数が、シンガポールの投資家に売却されたのだ。報じられた売値は、1,500万ドル。この時点でパーカーは、この媒体の所有者ではなくなった。パーカーは引き続き、限られた産地のレヴューを続けたが、編集部はシンガポールに置かれ、2008年から試飲助手を務めていたリサ・ペロッティ・ブラウンMWが、新体制での編集長になった(当時、ブラウンはシンガポール在住だった)。

そしてとうとう、パーカーと最も結びつきの強い産地、ボルドーについて、後進に道を譲る日がやってきた。2008年に試飲助手となり、ボルドー産白ワインのレヴューを担当してきたニール・マーティンが、後継者になった。まず、2014年ヴィンテージ赤のプリムール試飲(2015年春)を、マーティンがパーカーに代って行なった。残るは、瓶詰め後のワインの試飲だけだったが、こちらも2016年にはマーティンに引き渡した。

2017年には、レストランガイドでも知られるフランスのタイヤ会社のミシュランが、『ワイン・アドヴォケイト』の株式の40%を取得する。両ガイドが協力し、ミシュラン星付きレストランで、『ワイン・アドヴォケイト』高評価のワインを楽しむディナーの企画をするといった、各種のシナジーが見込まれていると発表された。当初からの既定路線だったのかは分からないが、その2年後の2019年、ミシュランはすべての株式を取得して、100%のオーナーとなった。

『ミュシュラン・ガイド パリとその郊外 2019年版』の表紙

このミュシュランによる買収完了の半年前、2019年5月には、ロバート・パーカーが『ワイン・アドヴォケイト』からの、正式かつ完全な引退を表明していた。71歳だった。2年前には、すべてのレヴューを、10人からなるチームに引継ぎ終えていたから、すでに事実上の引退状態にはあった。とはいえ、公式な表明は、ワインの歴史に大きな刻み目がつき、ひとつの時代が終わった瞬間だった。

7. 結び: ロバート・パーカーの40年を振り返って

これまで長々と、パーカーの歩んできた軌跡を追ってきた。良し悪しはともかく、パーカーの評論活動が、高級ワインの世界を変えたのは間違いない。リベラリストであったパーカーは、「ワインを民主化」したと言われる。長い歴史も、由緒も、伝統的格付けも、過去の栄光もどうでもよく、今目の前にあるグラスの中身だけが重要というテーゼには、とても強い力があった。「ワイン貴族」とでも呼ぶべき、一握りの専門家と蒐集家だけが握っていた高級ワインの市場を、アメリカの、世界の一般消費者たちへと開いた。パーカーより8歳年上の、イギリス人ワインライター界におけるラスボス的人物、ヒュー・ジョンソンはかつて、「高級ワインはその本質において、エリート主義的であるのを免れない」という主旨の文章を記した。だがパーカーは、この常識が必ずしも真ではないと、繰り返し示した。どんな産地のどんな品種から造られたワインでも、造り手が賢明に努力すれば、トップスターになれたのだから。

しかしながら、パーカーはいつしか、自分自身が「貴族」を飛び越え、「王」の座に座ってしまった。パーカーはまた、その評論活動の初期から、品質に見合わないワインの高値を断罪し続けたのだが、いつしか自身の評論が、価格の暴騰を引き起こすようになってしまった。これらは決して、本人が望んだ結果ではなかったのだが。

パーカーが評論家として駆け抜けた、ワイン界の40年間は、疾風怒濤という言葉がしっくりくる時代だった。たくさんのことが変わったし、その多くにパーカーは直接、間接的に関わった。パーカーの評伝を2005年に上梓したエリン・マッコイは、次の言葉で、アメリカが生んだ偉人の物語を締めくくっている。「パーカーの後を追う人物は、今後も出現するだろう。しかしパーカーは、ワインの世界を変えてしまったのだし、彼を王座につかせた特殊な時代状況が、繰り返されはしない。ワインの帝王は、ふたたび現れないのだ」。この文章が記されてから約20年、マッコイが正しく未来を予測していたのがわかる。

パーカーの遺産のうち、100点満点評価は、相変わらず大多数の評論家個人や、ワイン媒体によって利用されている。流通関係者がワインを売る際には、いまだに90点代の数字がぶら下がっているし、100点が付いたワインは、その採点者がどこの馬の骨であっても、とりあえずモノは動く。しかし、往時のパーカー本人が付けた高得点ほどの破壊力は、もちろんない。世代間の差もあって、ミレニアル世代(1980年代初め~1990年代半ばの生まれ)、Z世代(1990年代半ば~2010年代初めの生まれ)に属する若い消費者は、上の世代(ジェネレーションX、ベビー・ブーマー)ほど、点数評価には釣られないと言われる。若い層が重視するのは、直接の友人・知人や、SNSを通じてつながっているインフルエンサーたちが放つ口コミの意見で、専門家や権威の意見に盲従はしない。これはワインに限らず、専門家が存在するあらゆる分野について見られる傾向らしい。

IT、とりわけSNSの発達によって、消費者に購買のヒントを与える広い意味でのインフルエンサーは、単純に増えた。サブスクリプション方式の有料ウェブサイトを開設し、メンバーに試飲ワインのコメントと点数を与える評論家は、数え切れないほどいる。アントニオ・ガッローニ、ニール・マーティン、ジェブ・ダナック、リサ・ペロッティ・ブラウンなど、『ワイン・アドヴォケイト』からの独立組も少なくない。このほか、アメリカには「ヒップスター・ソムリエ」と呼ばれる、ある種のファッション・アイコンになったソムリエの一群がいて、主にSNSを通じて流行のワイン情報を発信し続けている。兼業のワイン・ブロガーでも、多くの読者を有する人気者はいる。群雄割拠というより、有象無象というほうがぴったりくるだろう。ひとりひとり影響力はさまざまだが、これだけ分散してしまうと、パーカー全盛期のように、たったひとりが全権を掌握する事態はまず出来しない。

『ワイン・アドヴォケイト』は、その後どうなったのだろう。現在この媒体は、ロバート・パーカー本人とは関わりなく運営されているものの、『ロバート・パーカー・ワイン・アドヴォケイト』と名乗り、創設者のサインが、相変わらずロゴマークとして使われている。本記事執筆時点(2024年12月)での体制は、編集長のウィリアム・ケリー以下、総勢9名のチームだ。パーカーの引退後に雇用されたテイスターもいる。2019年6月、パーカーの公式引退の直後には、紙版がなくなった。ウェブサイトの年間購読料は、個人の年間契約で129ドル、これは2000年の電子版ローンチ時の99ドルから、それほど値上がりしていない。

現在の『ワイン・アドヴォケイト』のロゴ。かつてのロゴに組み込まれていた十字架をイメージしたコルク抜きは消えたが、パーカーの署名は残っている。©The Wine Advocate

近年では、ワイン評論・評価の世界にも、人工知能が進出してきた。複数の業者が存在するが、たとえば、「Tastingbook.com」という有料サブスクリプション型ウェブサイトがある。このサイトは、数十人の評論家が付けた評点に、特定ヴィンテージの気候条件、生産者の過去の実績などの要素を加味し、ボルドーの先物販売銘柄を採点するなど、馬鹿でかいデータベースをAIが解析する各種のサービスを提供している。こうした認知の分野だけでなく感覚の分野でも、味覚センサー、嗅覚センサーの開発が日々進んでいるから、そう遠くない未来に、ヒトはワイン評論から締め出されてしまうかもしれない。

退位した王は、こうした現況をどう見ているのだろうか。世界のワイン市場を背負うというプレッシャーから解放された今、何も考えず、好きなワインを静かに楽しんでいるだけかもしれない。

【主要参考文献】

ロバート・パーカーの著作すべて(『ボルドー』 第1~4版、『ブルゴーニュ』、『ローヌワイン』、『世界の極上ワイン』ほか、未邦訳書を含む)

『ワインの帝王 ロバート・パーカー』 エリン・マッコイ 著(白水社、2006)

Robert Parker Wine Advocate 公式サイト

Perrotti-Brown, L. (2019), *A Tribute to Robert M. Parker Jr.*, Robert Parker Wine Advocate

Woodard, R. (2019), *Robert Parker formally retires from The Wine Advocate*, Decanter

Jefford, A. (2020), *Robert M. Parker Jr extended interview: Decanter Hall of Fame 2020*, Decanter

Kirby, T. (2015), *Robert Parker interview: The world’s top wine critic on tasting 10,000 bottles a year, absurd drinking notes and New World wannabes*, Independent

Wilson, C. (2019), *Michelin Guide buys The Wine Advocate*, Decanter

*Wine Advocate Stake Sold For $15 Million: Report*, (2012), Wine-Searcher